在下一代半导体的重大进展中,一个合作研究小组在二维(2D)半导体领域取得了突破性的发现。

他们的研究结果发表在《纳米快报》上,揭示了trions的产生和控制,为这些材料的光学特性提供了有价值的见解。

二维半导体以其优异的单位体积光特性和高灵活性而闻名,由于其原子层厚度,在先进柔性器件,纳米光子学和太阳能电池等领域具有巨大的应用潜力。

该研究团队专注于利用二维半导体的光学特性,特别是电子-空穴对的产生和重组过程,以开发发光器件和光学应用。

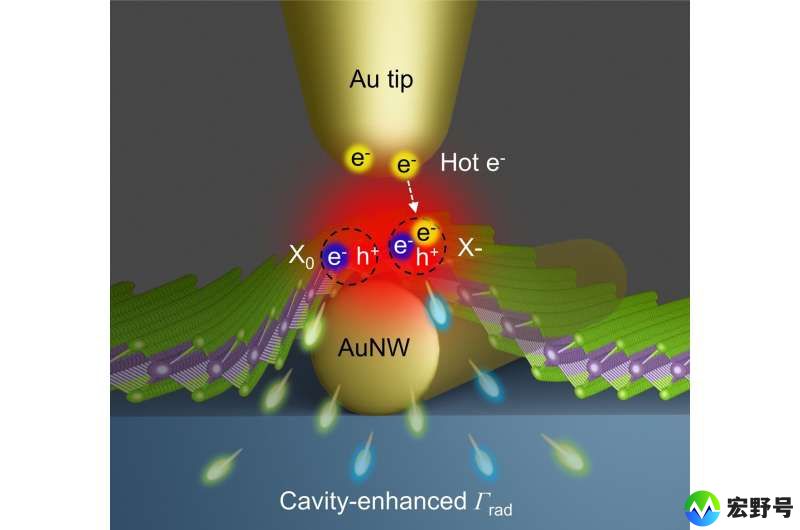

为了主动控制激子和trions的相互作用并分析实时发光特性,该团队开发了他们自己的基于金纳米线的探针增强共振光谱系统。通过将单层MoSe2(一种2D半导体)与金纳米线和探针增强共振光谱系统相结合,研究人员创造了一个复合结构和一个强大的分析平台。通过这种方法,他们成功地确定了以前不知道的产生三角子的原理。

研究人员发现,电荷的多极模式在诱导二维半导体中激子向三角子的转换中起着重要作用。利用探针增强的共振光谱系统,他们实现了纳米光特性的实时分析,其空间分辨率约为10纳米,超过了光衍射的极限。这使得识别背后的原理,激子产生和可逆主动控制的发展,激子-激子转换。

此外,金探针充当天线,将光聚焦在纳米大小的区域上,并产生高能热电子管。然后将该过程产生的电子注入到二维半导体中,进一步增强了对trion生成的控制。这一突破导致了一种新型“纳米主动控制平台”的提出,它可以超越传统的测量设备,实现对物质状态的实时、超高分辨率控制。

该研究的第一作者康明古(Mingu Kang)表示:“我们不仅成功地控制了激子和三角子,而且还确定了控制它们与等离子体激元和热控管相互作用的基本原理。”他进一步补充说:“我们相信,我们的研究将为太阳能电池和光电集成电路等利用激子和trions的领域的研究人员带来重大突破。”

该研究组由浦项工业大学物理系朴景德教授、姜明宇教授、兼任IBS**碳材料中心(CMCM)副主任的UNIST化学系徐勇**授、忠北大学物理系李铉锡教授等人担任组长。